ACM国际多媒体会议(ACM International Conference on Multimedia, ACM MM)是多媒体领域最具影响力的顶级国际会议之一,也是中国计算机学会(CCF)推荐的A类会议。ACM MM 2025将于2025年10月27日至31日在爱尔兰都柏林皇家会议中心举行。南京信息工程大学数字取证教育部工程研究中心共有6篇论文被大会接收,研究成果涵盖隐写分析、伪造内容主动防御、伪造内容被动检测、多模态对抗攻防等多个前沿方向,充分展现了中心在多媒体安全与人工智能领域的创新能力与科研实力。

不匹配隐写分析

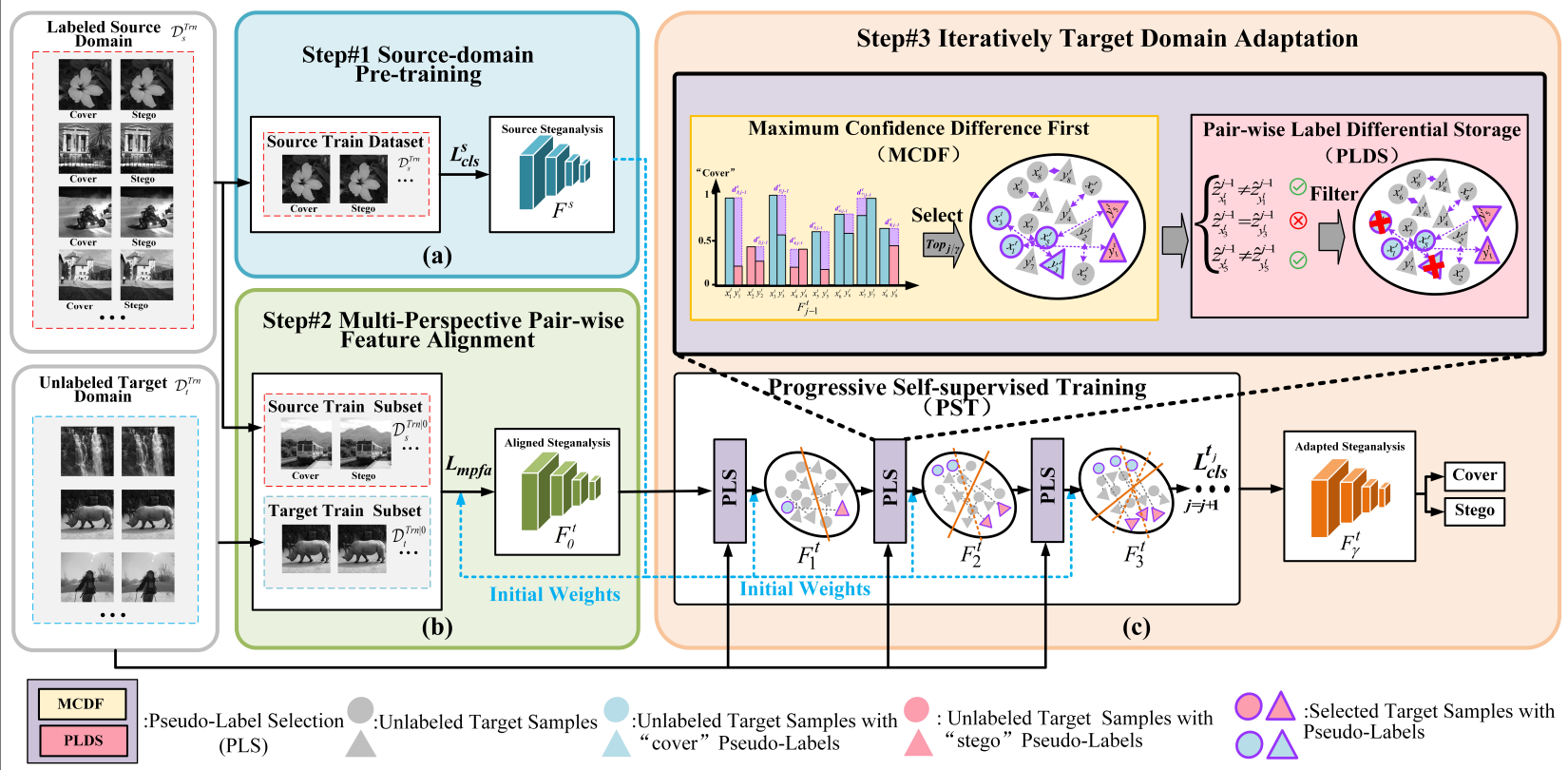

Pair-wise Confidence Difference-based Pseudo-Label Selection for Universal Mismatched Steganalysis

图像隐写分析是一项用于检测数字图像中是否嵌入秘密信息的重要任务。然而,在实际应用中,由于载体图像来源的差异及所采用隐写算法的不一致,往往会导致严重的领域不一致性,从而使现有方法在此类

匹配场景下性能显著下降。近年来,针对不匹配隐写分析问题的研究主要集中于通过领域对抗训练或特征对齐方法提取领域不变特征,以提升跨域泛化能力。然而,这类方法在面对多样化的不匹配场景时普遍存在稳定性差的问题,甚至在某些极端条件下完全失效。为此,本文从优化目标域训练数据的角度出发,提出了一种通用的不匹配隐写分析方法,基于成对置信度差的伪标签选择策略(Pair-wise Confidence Difference-based Pseudo-Label Selection for Universal Mismatched Steganalysis, PCD-UMS)。本文通过实证研究发现,在多种不匹配场景中,成对样本间的置信度差异与隐写检测性能之间存在显著的正相关关系。基于该发现,本文设计了一种新颖的伪标签筛选机制,结合最大置信度差优先与成对标签差异存储两项策略,从目标域中选取更具可靠性的伪标签样本。此外,本文还提出了一种多视角成对特征对齐损失函数,辅助源域模型在目标域上完成初始迁移,有效缓解因领域差异过大导致的模型性能崩溃问题。大量实验结果表明,在两类典型的不匹配隐写分析场景中,PCD-UMS方法的检测性能分别相较现有主流方法提升了12.07%和3.40%,充分展示了其优越的鲁棒性与通用性。

方法框架图

论文作者:王帆,付章杰,张翔,李梓强,何子文,王曼宇

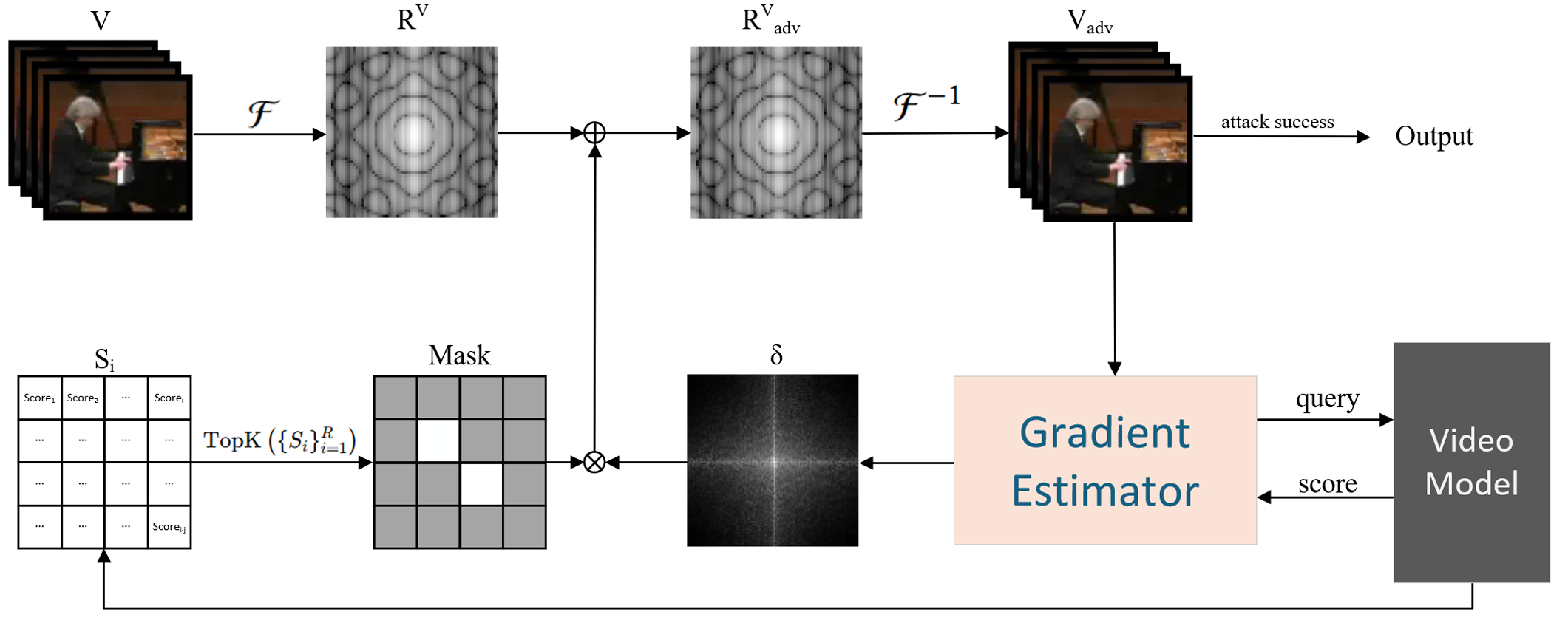

视频分类对抗攻击

近年来,针对视频识别模型的对抗性攻击逐渐引起广泛关注。然而,现有多数策略通常是对图像级攻击方法的直接扩展,难以有效应对视频数据所特有的高维输入特性与时间一致性约束。这类传统的视频对抗攻击方法在实际应用中往往面临查询效率低下的问题,严重制约了其实用性。为突破这一瓶颈,本文提出了一种新颖的频域分布式扰动方法(Frequency-domain Distributed Perturbations, FDP),在无需访问模型结构的黑盒设置下,有效提升了攻击的查询效率与成功率。具体而言,FDP 首先将输入视频转换至频域,对扰动进行全局联合优化,从而实现跨帧协调的扰动生成;进而,本文引入一种基于模型频率响应分析的频率敏感性掩码机制,用于识别对模型决策影响最大的关键频段,并仅在这些频谱区域中施加扰动,显著压缩扰动搜索空间,降低查询成本。在多个主流视频分类模型(如 C3D 和 I3D)及公开数据集(UCF101 和 HMDB51)上的实验结果表明,FDP 在保持高度隐蔽性的前提下,显著优于现有方法,不仅实现了更高的攻击成功率,还显著减少了平均查询次数,展现出良好的实用性与跨模型的泛化能力。

方法框架图

作者:金腾,何子文,付章杰,王淞平,吕月明,石雨菲

扩撒模型主动防御

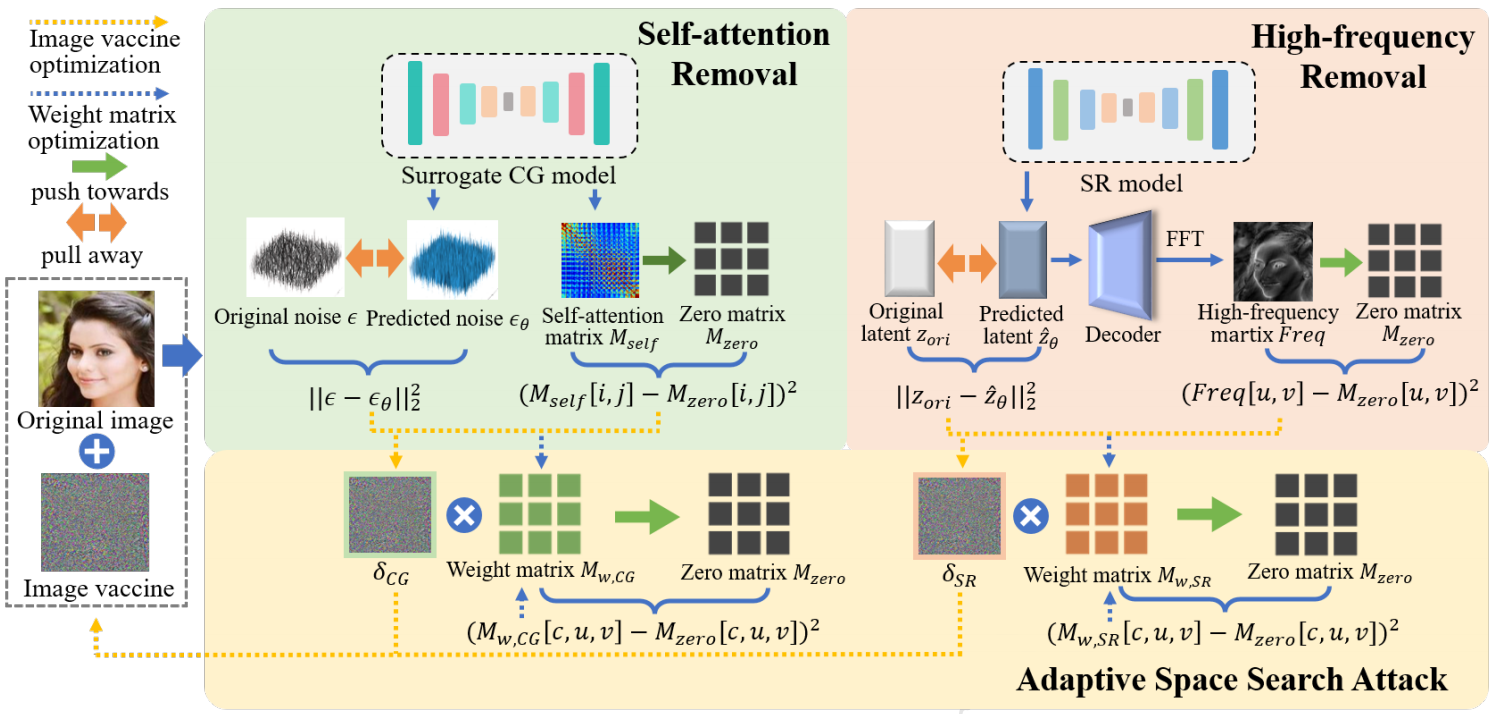

Zero Matrix guided Adaptive Image Vaccine against Diffusion Model-based Multitask

尽管扩散模型在图像生成领域展现出卓越的能力,其广泛应用也无意间为恶意滥用打开了大门。现有研究主要聚焦于防止扩散模型在定制化生成中的滥用,然而,这些方法往往忽视了另一个重要的风险源:图像细节可通过基于扩散的超分辨率技术进一步增强,从而显著增加个人图像泄露与滥用的可能性。为应对上述双重威胁,本文提出了一种名为零矩阵引导的自适应图像疫苗(Zero Matrix guided Adaptive Image Vaccine, ZMAIV)的防御框架。具体而言,本文设计了一种面向定制生成的自注意力移除策略,以破坏扩散模型对敏感区域的聚焦机制;同时,提出高频信息抑制策略,有效削弱模型在超分辨率任务中对高频细节的恢复能力。上述两种机制协同作用,从根本上限制了扩散模型对未授权图像的推理能力。此外,本文还引入了一种自适应空间搜索攻击方法,用于精确定位图像中的关键区域,并在局部注入“疫苗”扰动,以最大限度减少对原始内容的视觉干扰,同时确保防御效果。大量实验结果表明,ZMAIV在同时抵御扩散模型的定制化生成与超分辨率增强方面均优于现有主流方法,展现出在图像内容双重防护上的显著优势和广泛适用性。

方法框架图

论文作者:李玉江,周志立,孟若涵,王保卫,王晓娟,乔成,周建涛

双重伪造主动防御

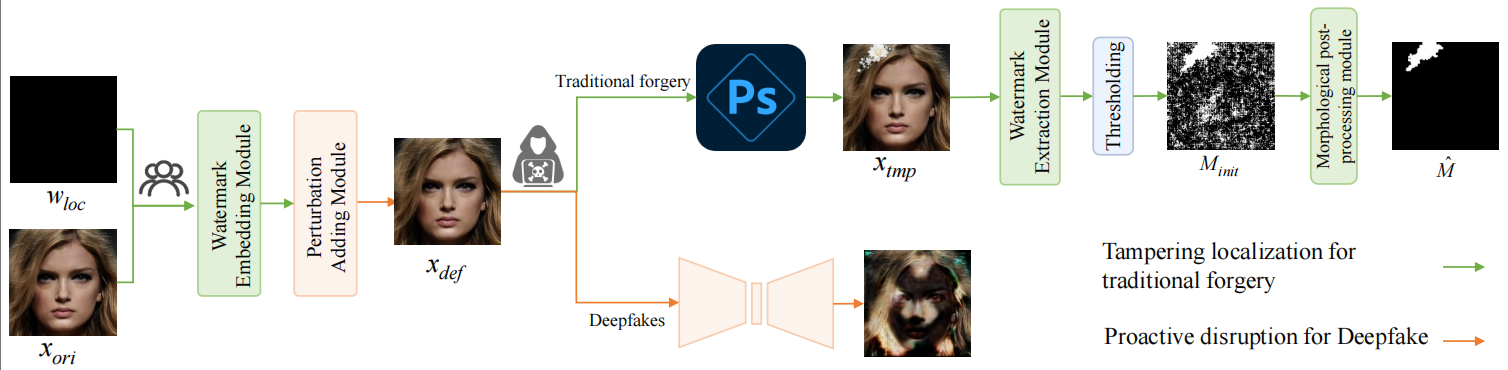

DFPD: Dual-Forgery Proactive Defense against Both Deepfakes and Traditional Image Manipulations

随着数字图像伪造技术的快速发展,深度伪造与传统图像篡改(如复制粘贴、图像拼接等)已成为严峻的图像安全挑战。然而,现有主动防御方法大多专注于干扰深度伪造模型,对传统图像编辑所带来的安全风险关注不足,导致实际应用中的防护能力受限。为解决该问题,本文提出了一种统一的双重伪造主动防御框架(Dual-Forgery Proactive Defense, DFPD),首次实现了对深度伪造与传统图像篡改的统一防御。具体而言,本文设计了一种基于归一化梯度集合的对抗扰动生成策略,可同时干扰多种主流深度伪造模型(包括 SimSwap、StarGAN、FGAN 和 FaceShifter),显著提升跨模型的防御泛化能力。同时,本文引入可逆神经网络对脆弱水印进行嵌入,实现无需原图即可精确定位图像中的篡改区域,增强系统对传统图像编辑操作的检测与响应能力。为进一步提升篡改定位的准确性,DFPD 采用“先水印、后扰动”的串行处理流程,并结合形态学后处理模块,有效缓解对抗扰动可能引发的误检问题。实验结果表明,DFPD 框架在深度伪造防御任务中,较现有最优方法提升了 19.78% 的PSNR;在传统图像篡改检测中,定位准确率提升了 8.25%,同时保持 32.75 dB 的图像视觉质量。

方法框架图

论文作者:陈北京,洪钰婷,李梓强,付章杰

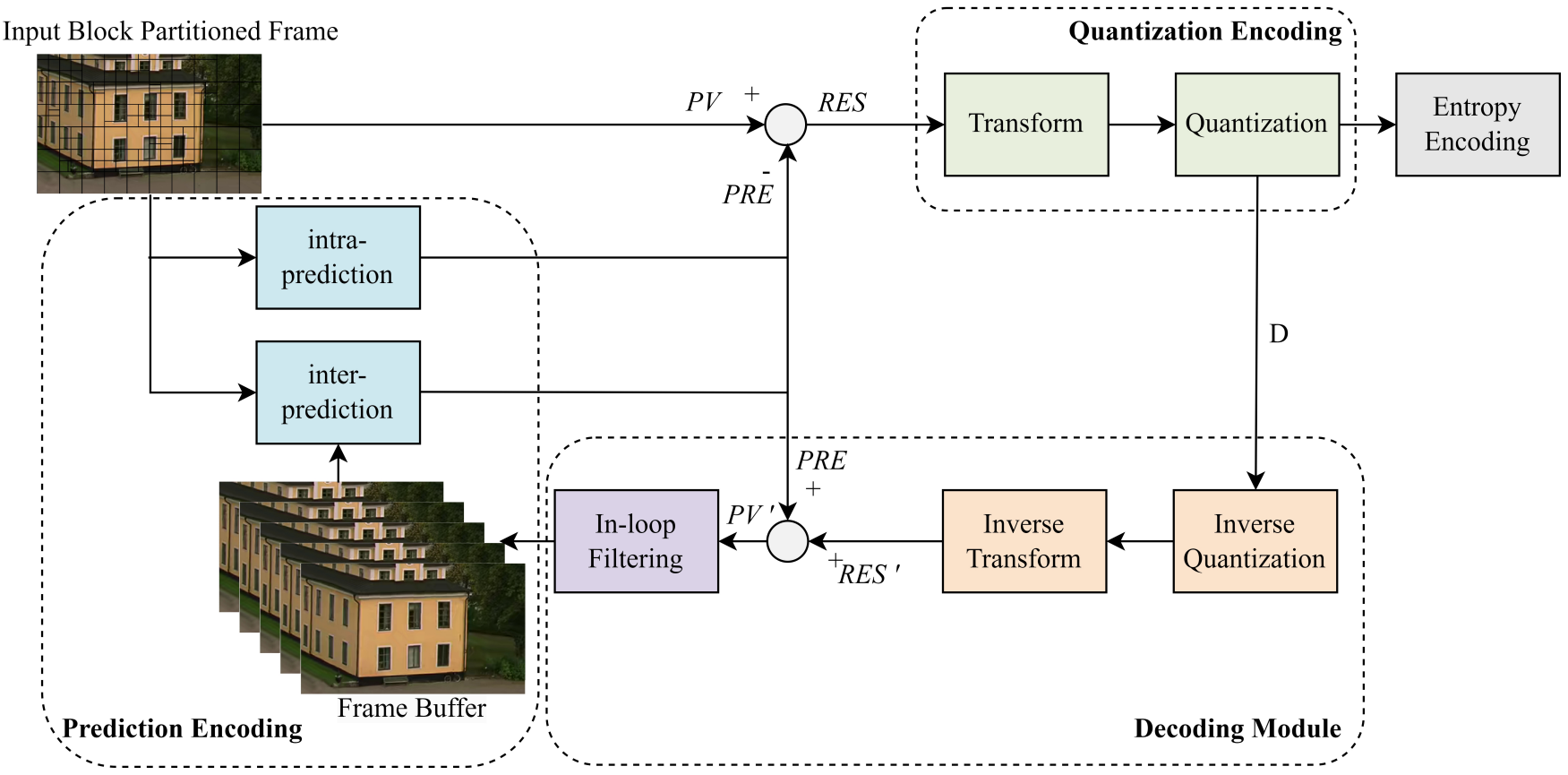

帧级码率视频伪造检测

Detecting Forged HEVC Videos via Anomalous Bitrate-Compressed Traces: A Frame-Level Bitrate Analysis Framework

伪造视频检测是多媒体取证领域的关键研究课题,尤其在伪造者通过码率操控生成伪高清视频以获取平台推荐与用户点击的现实场景中,传统检测手段常难以精准识别潜在篡改。现有方法多集中于视频级别的整体检测,难以应对真实环境中仅对部分片段进行伪造的复杂情况。为解决这一问题,本文首次将伪造检测任务建模为帧级三分类问题,综合考虑原始帧、同码率再编码帧与伪码率帧三种不同编码状态下的异常特征。具体而言,本文提出一种基于编码域的高频伪迹提取策略,通过计算原始视频与再编码视频在编码参数上的差值,精准捕捉由伪码率引起的高频信息缺失特征。为增强特征表达能力,进一步设计了一种轻量化三分支Transformer网络架构(TTNet),分别建模PU分割、PU预测和CU去块滤波三类编码特征,并在融合模块中实现信息整合,显著提升模型的鲁棒性与泛化性能。在多个HEVC标准视频数据集上的实验结果表明,所提方法在传统视频级检测场景中达到99.59%的检测精度,在更具挑战性的帧级检测任务中整体识别准确率达86.61%,相较当前主流方法RE和PM分别提升了14.36%和11.95%。

方法框架图

论文作者:熊礼治,丁林森,李梓强

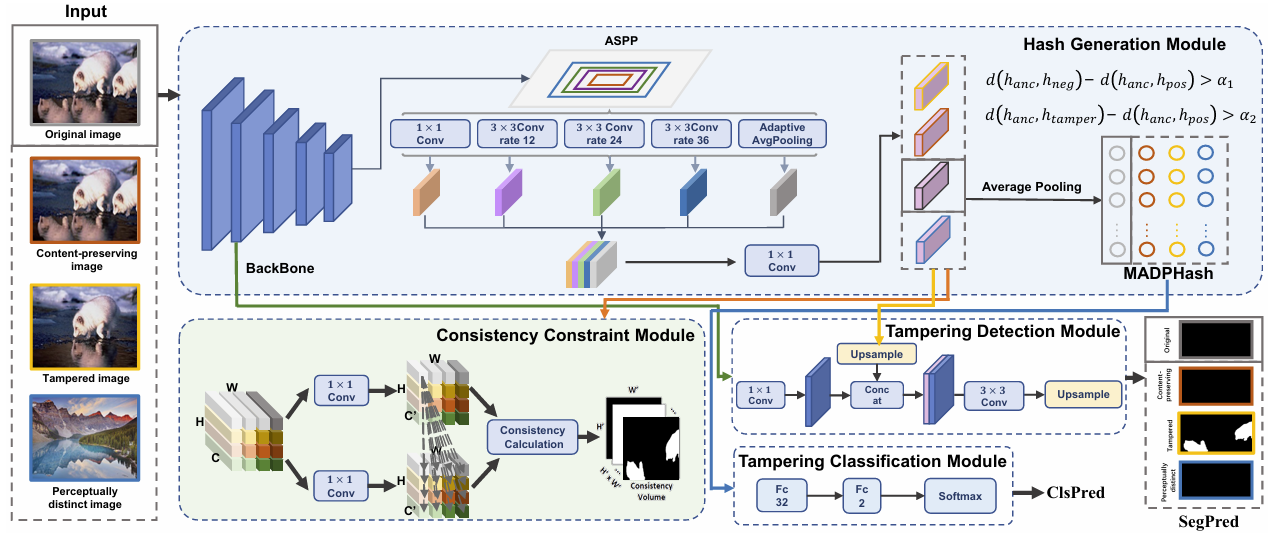

图像篡改检测

现有的感知哈希方法在处理小区域图像篡改方面表现有限,难以实现有效的篡改识别与定位。被篡改图像通常仅在局部区域发生变化,整体仍保持与原始图像高度相似的表征,进而加大了感知哈希对篡改区域的识别难度。因此,如何增强感知哈希对细微篡改的敏感性,并在保持感知鲁棒性的同时提升篡改区分能力,已成为感知哈希研究中的关键挑战。为应对这一问题,本文提出了一种基于特征一致性的深度感知哈希框架(MADPHash)。该方法将特征一致性分析与篡改检测任务融合至哈希生成过程中,并引入一致性约束模块,以放大篡改与未篡改区域之间的特征差异,从而提升对局部篡改的感知能力与区分精度。在四个主流基准数据集上的综合实验结果表明,MADPHash在检测细微图像篡改方面显著优于现有先进方法,同时保持对内容保持性变换的良好鲁棒性,展现出更强的实用性与推广潜力。

方法框架图

论文作者:熊礼治,余佩鹏,吴悦